몇 걸음 떨어진 곳에 열 살 난 딸이 서 있다. 조현주(가명) 씨의 발걸음이 빨라졌다. 멀리 뻣뻣하게 굳은 딸이 보였다. 이날은 아이가 마스크 쓰지 않는 연중 몇 안 되는 귀한 날이었다.

1초. 그가 딸을 향해 손을 흔들며 다가갔다.

2초. 다정한 목소리로 “하영아, 잘 지냈어?” 물었다.

3초. 허리를 반쯤 숙여 가방을 고쳐 멨다. 어릴 적 가지고 놀던 인형이 잘 보이도록.

4초. 아이는 “엄마랑 할 말 없다”며 획 돌아섰다.

5초. 그리고 뒷모습. 끝이다.

현주 씨는 뒤통수를 긁적이며 눈으로 하영이(가명)를 쫓았다. 아이가 탄 차가 도로에서 사라질 때까지 손을 흔들었다. 그는 쓴웃음을 지으며, 멀리서 기다리고 있던 기자를 향해 고개를 저었다. 오늘도 아이는 품에 안을 수 없었다.

조 씨는 그 5초를 위해 2주에 한 번 꼴로 대전까지 한 시간 거리를 운전해 아이를 찾아간다. 무기력한 그가 살아 있음을 느끼는 순간이기 때문이다.

조현주 씨는 2016년 이혼소송을 시작했다. 가정법원은 초기에는 일주일에 한 번 8시간씩 아이와 시간을 보내고, 이듬해부터는 1박 2일로 면접교섭 시간을 늘릴 것을 권했다. 남편과는 이혼해도 아이와의 이별은 아니었다.

“엄마, 8시 넘었어.”

하루는 집으로 돌아간 하영이 그 말을 끝으로 영상통화를 끊었다. 이제 겨우 두 살이 된 아이가 시계를 읽었다. 다음 영상통화에서는 아이 뒤에서 어른 목소리가 들렸다.

“‘끊을게’라고 말해.”

찜찜한 기분이 들었지만, 아이의 얼굴을 보는 일상이 소중했다. 문제는 1박 2일 면접교섭 하는 날부터 발생했다. 평소답지 않게 아이의 울음 끝이 길었다. 하영이는 아빠 팔에 매달려 같은 말만 반복했다.

“아빠도 (같이) 가. 아빠도 가.”

어쩔 수 없이 전남편까지 함께 아이와 시간을 보냈다. 그는 조현주 씨와 아이 사이에 자꾸 훼방을 놓았다. 낮잠 잘 시간이라며 아이를 데리고 돌아가거나, “아빠는 먼저 집에 가겠다”며 아이에게 으름장을 놓는 식이었다.

하루는 조현주 씨가 하영이를 깜짝 놀래켜주려고 주차장이 아닌 아파트 복도에서 기다리고 있었다. 전남편 가족들의 목소리가 들렸다.

할머니 : “(하영이가) 거의 안 울더라.”(아이가 울면 면접교섭을 거부할 수 있는데 그러지 않더라는 뜻)

고모 : “하영아, (면접교섭 갔다가) 아빠가 ‘이제 집에 갈 거야’ 하면, ‘나도 갈 거야’ 하고 같이 와야 돼.”

녹음기처럼 같은 말만 반복하던 하영이의 모습이 그제야 이해됐다. 아이의 ‘대사’를 지시하는 사람이 따로 있었다. 조현주 씨가 차 안에서 아이에게 넌지시 물었다.

“누가 너한테, 엄마 만나면 울라고 했어?”

“응.”

“그래서 우는 거야?”

“…응.”

조현주 씨는 아이가 받을 스트레스가 걱정됐다. 그때부터 증거를 모으기 시작했다.

“왜 자꾸 면접을 방해해?”

“애가 울잖아. 못 데려가!”

전쟁 같은 날들이었다. 전남편과 시누이는 아이 유모차를 붙잡고 놓지 않았다. 간신히 손을 뜯어내자 멱살을 붙잡혔다. 고성과 몸싸움이 오가는 틈에 조현주 씨의 어머니가 바닥에 나동그라지기도 했다.

당장 아이를 데려올 수도 없는 노릇이었다. 이혼소송 중에 법원의 사전처분을 무시하면, 소송에서 불리하게 작용할 수 있기 때문이었다.

“다음에는 아빠가 못 가게 해도 (엄마한테) 갈게. 나중에 내가 커서 집 사면, 나랑 엄마랑 외할머니랑 한 집에 같이 살까?”

불안정한 면접교섭을 이어가며 시간이 흘렀다. 가정법원은 2018년 판결을 내렸다. 친권은 부모 모두에게, 양육권은 전남편에게 넘어갔다.

“현상 유지인 거예요, 법원은. 아이가 지금 누구랑 살고 있는지가 제일 중요하거든요.”

면접교섭을 훼방하는 전남편에게 양육자로서 자격이 있는지 의구심이 들었다. 날이 갈수록 아이 몸에 상처가 늘었다. 하루는 아이의 귀에 피딱지가 가득 차 있었다.

“하영아, 귀에 뭐가 가득 찬 것 같아. 다쳤어?”

“아니야. 갑자기 귀에서 피가 났어.”

당황한 기색이 역력했다. 이튿날 조현주 씨는 아이에게 다시 물었다. 그러자 하영이는 망설이다 “할머니가 팔과 귀를 때리다가 피가 났다”고 답했다. 할머니는 아이에게 “엄마를 잘 만나고 왔냐”고 물었고, 이에 “잘 다녀왔다”고 답하자 고성과 손찌검이 시작됐다는 것이다.

더는 두고 볼 수 없었다. 그동안 수집한 녹음파일과 의료기록 등 100여 가지 증거를 제출하며 전남편을 아동학대 혐의로 고소했다. 그러나 경찰은 불기소 의견으로 검찰에 송치했다.

“애한테 밖으로 나가라고 소리 지르는 녹취는 객관적 증거 아닌가요? 아이가 구체적으로 답을 하는데 신빙성 없다고 할 수 있나요? 그런데 혐의를 입증할 증거가 없대요.”

무력감을 느꼈다. 아이의 고통을 지켜봐야만 한다는 사실에 밤잠을 이루지 못했다. 그로부터 네 달 뒤, 하영이는 “집으로 가지 않겠다”며 엄마 손을 붙잡았다.

아이는 조현주 씨의 집에서 지내면서도 악몽에 시달렸다. 아빠와 할머니를 향해 “아야, 아파요, 놔주세요”라고 말하는 식이었다.

조현주 씨는 아이의 심리검사를 진행했다. 아이는 병원에서 단란한 가족 그림을 그렸다. 머리를 하나로 묶은 자신 옆으로 외할머니와 엄마 현주 씨가 서 있다. 그리고 외할머니 반대편에는 아빠가 있다. 다만 아빠에게는 팔을 그려주지 않았다.

“검사 초반에는 무조건 ‘괜찮다, 좋다’고 대답했으나 라포(상호신뢰관계)가 형성된 후에는 일관성 있게 “아버지와 할머니의 폭력에 대한 극도의 두려움, 그곳으로 돌아가지 않았으면 하는 바람”을 표현하고 있어 학대가 반복될 것에 대한 불안이 분명해 보였다.” (○○대학교병원 심리평가 보고서 일부)

하지만 가정법원은 이러한 학대 정황에 근거가 없다고 판단했다. 법원은 2019년 하영이를 전남편에게 인도하라고 판결했다.

전남편은 아이를 데리고 다른 곳으로 이사를 갔다. 주소도 알 수 없었다. 살아 있어도 볼 수도 없고, 안부를 알 수도 없었다. 아이는 그렇게 품에서 떨어져 나갔다.

‘일곱 살’ 하영이는 법원에 탄원서도 제출했다. 엄마와 만나지 않게 해달라는 탄원서. 현주 씨는 아이의 글에서 기시감을 느꼈다. 전남편의 주장을 아이가 그대로 되풀이하고 있었다.

“(자녀는) 가까운 사람들에 의하여 오염된 의사를 표출하는 경우가 있으며, 충성심 갈등 등의 여러 원인으로 왜곡된 인식을 갖는 경우도 많기 때문이다.”

“양육친이 자녀의 진술서를 제출하는 것은 이렇게 오염된 표현인 경우가 많고, 그 자체로 자녀에게 충격과 죄책감 등을 줄 수 있으므로, 재판과정에서 자제시킬 필요가 있다.” (민유숙 전 대법관 저서 <주석민법 : 친족1> 중)

가정법원은 2022년 면접교섭 시간을 재차 조정했다. 한 달에 두 번, 4시간씩 면접교섭을 하라며 접촉을 줄였다. 그제야 하영이를 다시 만났다.

3년 만에 만난 아이는 완전히 다른 모습이었다. 반갑게 인사하면, 곤란해 하는 얼굴로 짧게 “응”이라고 대답하던 하영이. “다음에 또 보자”는 말에 그래도 고개를 끄덕이던 아이는 어느새 엄마와 눈도 맞추지 않는다.

집 근처에서 5분가량 이어지던 만남은 이제 5초로 줄어들었다. 눈도 보지 않은 채 “엄마랑 할 말 없다”며 돌아서는 아이. 그런 하영이를 만난 지도 약 3년이 흘렀다.

“그렇게라도 안 하면 아예 못 만나는 거잖아요. 그래도 그 말 한마디라도 들을 수 있으니까 (아이를 만나러) 가요. 어디 다친 데 없는지, 어떻게 자라는지 확인도 하고요.”

조 씨도 “죽고 싶을 만큼” 힘든 시기를 겪었다. 소화불량, 두통, 불면에 시달렸다. 정신과를 비롯한 병원에 다닌 지도 벌써 10년이 지났다.

“면접교섭권의 목적은 자녀가 애착관계에 있었던 사람들과의 유대관계를 유지함으로써 정서적인 안정을 누리고 원만한 인격적인 성장을 할 수 있도록 하기 위한 것” (이은정 <아동의 면접교섭권> 중, 2016년 사법발전재단 학술지 <사법> 1권 35호)

면접교섭권의 중요성을 이야기하는 연구자들은 입을 모은다. 아동에게 “경제적 부양 못지않게 정서적 안정이 매우 중요하다”(위 논문)고. 법원에서 양육비뿐만 아니라 면접교섭 일정을 함께 조정하는 것도 이러한 까닭이다.

다만 법원에서 사후관리를 하진 않는다. 이러한 ‘사각지대’를 이용해 비양육자에게 자녀를 보여주지 않는 일이 벌어진다.

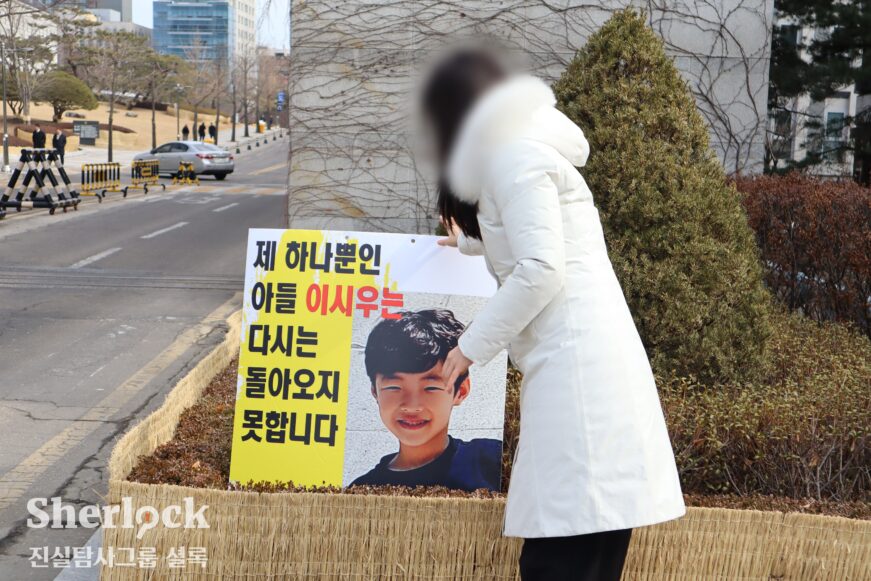

그러는 사이 심지어 아이가 학대당하고 죽는 일도 발생했다. 셜록이 지난해 보도한 ‘인천 초등학생 학대사망 사건’이 그렇다. 친부와 계모가 친모에게 자녀를 보여주지 않고 학대해 사망에 이르게 했다.

2020년 전국을 떠들썩하게 했던 ‘정인이 사건’도 마찬가지다. 양부모의 학대로 생후 16개월 만에 사망한 정인이의 죽음 이면에도 ‘면접교섭’ 불이행이 있었다. 2019년 일어난 ‘고유정 사건’의 배경에도 면접교섭 불이행 문제가 깔려 있다. 사망한 전남편 강 씨는 2년 만에 자녀를 만나게 해 주겠다는 말에 펜션으로 향했다가 참변을 당했다.

면접교섭 불이행 문제는 어느 날 갑자기 나타난 현상이 아니다. 그동안 주목받지 못했을 뿐이다.

“조현주 씨 케이스를 보면 주양육자가 폭력적인 성향이 있잖아요. 그러다 보니까 아이가 살아남으려면 엄마를 계속 밀어내는 수밖에 없을 수도 있겠다는 생각이 들기는 했어요.”

조 씨의 이혼소송을 대리했던 홍도영(가명) 변호사는 “이혼 과정에서 가장 큰 피해자는 아동”이라고 꼬집었다. 그에게도 특별한 사연이 있다.

“아동은 양쪽으로부터 모두 사랑받고자 하는 욕구가 있는 것 같아요. 그런 욕구가 충족이 안 될 때는 결국 한쪽(부모)을 지워내는 과정에서 없었던 증오를 만들게 되더라고요. 내가 그 사람을 싫어해야 지금 안 보는 상황이 납득되니까. 제가 그랬던 것처럼요.”

부모 한쪽을 지워내며 증오를 만들어야만 했던 아이. 그 아이의 이야기가 이어진다.

(※ 사건 내용은 모두 사실과 같으나, 아동의 신원이 드러나는 것을 막기 위해 관련 정보들을 일부 다르게 표현했습니다.)

김연정 기자 openj@sherlockpress.com